In seinem Buch „Die Faltung der Welt“ (Ullstein, 2023) untersucht Anders Levermann das Konzept der Faltung als mathematisches Prinzip, um den Herausforderungen zu begegnen, die sich aus der Endlichkeit unseres Planeten und der Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Entwicklung ergeben. Der Klimaforscher schlägt eine Lösung vor, die die Begrenztheit der Erde mit der Notwendigkeit eines raschen gesellschaftlichen Fortschritts in Einklang bringt. Levermann plädiert dafür, durch die metaphorische Anwendung des mathematischen Konzepts der Faltung, das eine unendliche Entwicklung in einer endlichen Welt ermöglicht, ein Wachstum in Vielfalt anstelle einer reinen Expansion zu erreichen. Er betont die praktische Anwendung dieses Prinzips, beispielsweise im europäischen Emissionshandelssystem und bei der Unternehmensbesteuerung, um die Komplexität der Nachhaltigkeit und des gesellschaftlichen Fortschritts effektiv zu steuern. Levermanns Arbeit ist ein Aufruf zu einem ganzheitlicheren und vernetzteren Ansatz, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und Ungleichheit anzugehen. Er fordert die Leser auf, traditionelle Wachstumsparadigmen zu überdenken und innovative, auf der Systemtheorie basierende Lösungen anzunehmen. Nebenbei stellt der noch einige Grundlagen dynamischer Systeme vor, die die mathematische Grundlage von System Dynamics darstellt (u.a. findet sich eine gelungene Diskussion von exponentiellem vs. logistischem Wachstum).

Sein Vorschlag der Faltung beruht darauf, einerseits sehr konkrete und auch tiefschürfende Grenzen für das menschlichen Handeln zu ziehen, um beispielsweise die natürlichen Ressourcen des Planeten nicht vollständig auszubeuten. Andererseits erlaubt der Ansatz innerhalb dieser Grenzen vielfältiges Handeln in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht, postuliert also eine mögliche Balance zwischen Grenzsetzung und Freiheit. Die wenigen, aus seiner Sicht zu ziehenden Grenzen sind (ausführlich im Buch erläutert und mit dem Hinweis versehen, dass diese natürlich nicht „über Nacht“ eingeführt werden können):

- Ende der Verbrennung fossiler Energieträger

- Ende des Rohstoffabbaus

- Begrenzung der Unternehmensgröße

- Begrenzung des Erbes

- Begrenzung von Einkommensunterschieden

Die konkreten Ausgestaltungen und zeitlichen Pfade sollen in demokratischen Prozessen festgelegt, dann aber unverrückbar sein.

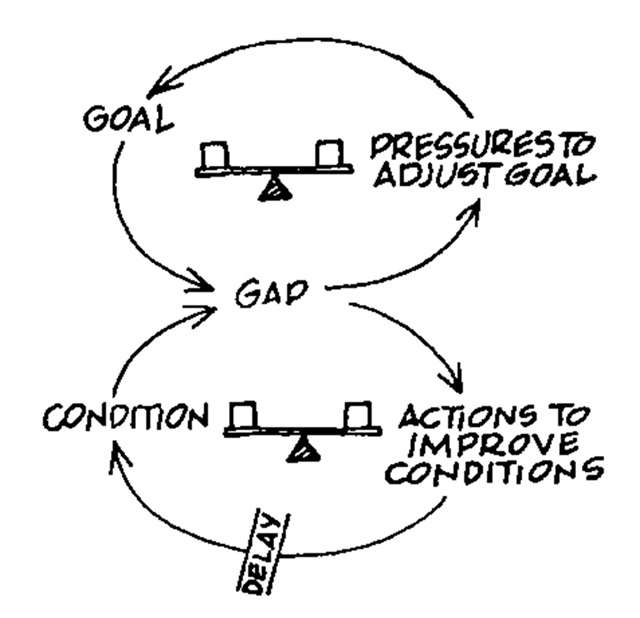

So sympathisch das grundlegende Konzept ist (siehe auch der Link zu den „Grenzen des Wachstums„), so gut durchdacht die fünf Grenzen sein mögen, hier zeigt sich auch der größte Kritikpunkt an seinem Konzept aus systemischer Sicht, gut repräsentiert durch den „Eroding Goals“-Systemarchetyp von Senge (1990; siehe Abbildung). Dieser Archetyp besagt, dass Systeme bei Nicht-Zielerreichung neben vermehrter Anstrengung eben auch einfach die Ziele ändern können — schon befindet man sich wieder auf dem richtigen Weg. Levermann ist sich dieser Gefahr wohl bewusst, wenn er auf die notwendige Dauerhaftigkeit der einmal festgelegten Ziele hinweist. Trotzdem bleibt unklar, wie das zu erreichen ist und wann eine Zieländerung doch erlaubt sein soll. Falls eine solche Änderung nämlich überhaupt nicht möglich wäre, verkämen die Ziele zu Dogmen, deren Erreichung unkritisch und unabänderlich erfolgen muss. Wie also diese Balance gefunden werden könnte: die Ziele einerseits nicht zu leichtfertig aufzugeben, weil ihre Erreichung schwierig ist und sie andererseits nicht stupide als unverhandelbar darzustellen, bleibt der große offene Punkt an seinem Konzept.